计算摩擦学作为探索与调控摩擦行为的新兴途径,为深入理解该领域开辟了新的视野。然而,若使用不精确的计算模型,所得结论或许无法为摩擦学发展增添助力,甚至可能增加对摩擦现象基础物理机制理解的困惑。为更加准确地描绘摩擦现象的全貌,深入探索其物理本质,亟需建立一套科学、标准的静态摩擦性能计算模型。

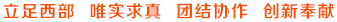

近日,中国科学院兰州化学物理研究所润滑材料全国重点实验室计算摩擦学课题组与兰州交通大学材料科学与工程学院等单位合作,使用自主搭建的固体界面摩擦性能第一性原理高通量计算平台LICP-FPHTC-Platform ( 摩擦学学报42(2022)493;软件著作权2021SR1172689),考虑目前主流的三种静态摩擦性能计算模型——等距模型(CDM)、等载模型(CLM)、无负载做功的等载模型(CLM-NW),针对已报道了负摩擦系数的二维材料界面体系——Gr/Gr、h-BN/h-BN、In2Se3/In2Se3,研究了摩擦性能的计算结果对计算模型的依赖。结果表明,只有CLM-NW的计算模型出现了文献报道的负摩擦系数现象,CDM和CLM的摩擦计算结果定量一致(图1)。

图1 三种计算模型得到的静摩擦力f与负载fext的关系

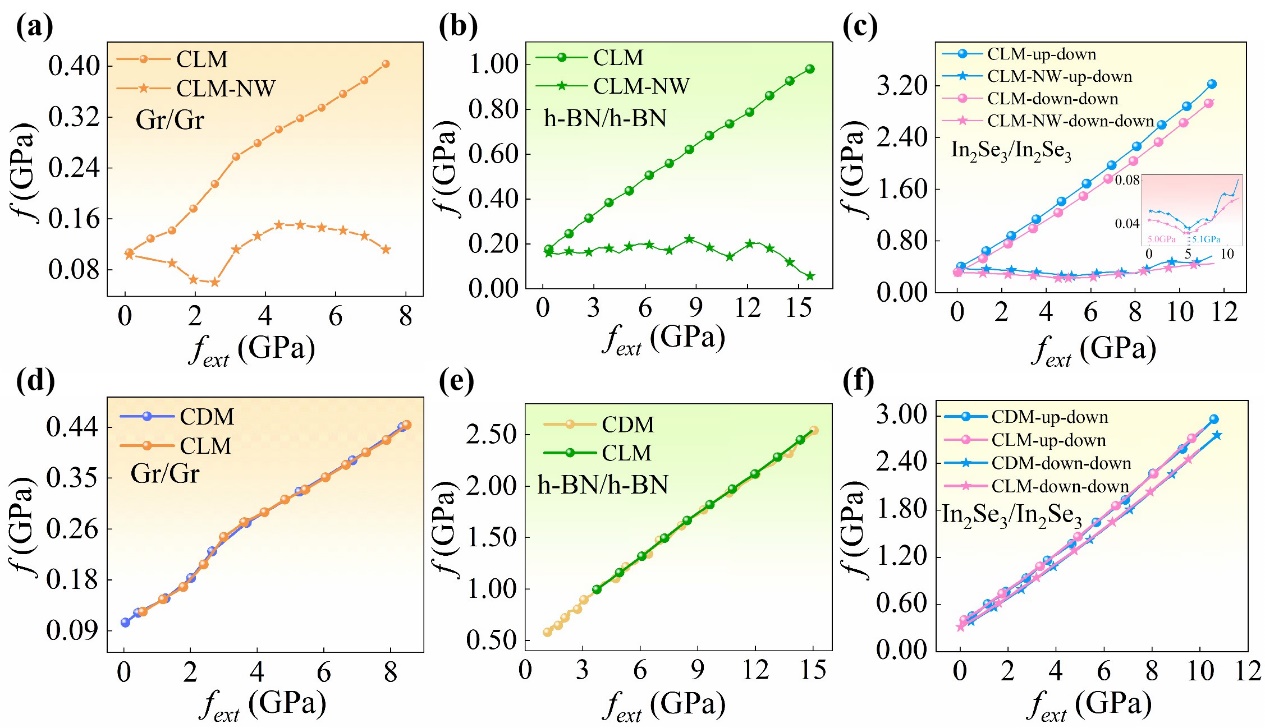

通过等载与等距滑动过程中界面受力分析(图2),结合能量守恒原理得出,忽略负载做功的CLM-NW模型在理论上存在根本性缺陷,而CDM和CLM模型都可作为静态摩擦性能计算的标准模型。进一步证明了已被文献报道的基于CLM-NW模型计算得到的负摩擦系数现象可能是不精确计算模型导致的错误结果。

图2 等载和等距滑动过程中界面受力示意图。滑动过程中的能量最小点(左)和鞍点(右)。黄色和粉色标记分别表示等载和等距滑动过程的界面信息

相关工作以“Potential Negative Friction Coefficient Predicted by First Principles: A Possible Consequence of Inaccurate Computational Models”为题发表在Physical Review B(2025)111,054109。兰州交通大学联合培养硕士生曹玉为该论文的第一作者,兰州化物所何文豪助理研究员、鲁志斌研究员,兰州交通大学王云锋教授为共同通讯作者。

该研究工作得到了中国科学院战略性先导科技专项、国家自然科学基金、中国科学院“西部之光-西部交叉团队”项目、中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队项目以及兰州化物所青年科技工作者协同创新联盟合作基金的支持。